この記事でわかること3点まとめ

- 歯科衛生士専門学校は、短期間で資格取得でき、就職サポートも充実している

- 奨学金制度を利用すれば、学費を抑えて歯科衛生士専門学校に通える

- きついと感じる場面もあるが、将来のキャリアパスのため乗り越えるコツも理解しておくべき

歯科衛生士になるためのルートはいくつかありますが、中でも一般的なのは専門学校に通うルートです。しかし、「歯科衛生士の専門学校はきつい」という噂を聞いて、入学をためらっている方もいるのではないでしょうか?

本記事では歯科衛生士になるためのルートや専門学校に通うメリット、学費などをまとめたのち、専門学校がきついと言われる理由とその対策までを解説します。歯科衛生士の専門学校に通いたいと考えている方、入学をためらっている方はぜひご覧ください。

この記事でおすすめする歯科衛生士専門学校は、下記リンクからご覧いただけます。

>>>東京の歯科衛生士専門学校をご覧になりたい方はこちら

>>>大阪の歯科衛生士専門学校をご覧になりたい方はこちら

>>>名古屋の歯科衛生士専門学校をご覧になりたい方はこちら

歯科衛生士になるための道

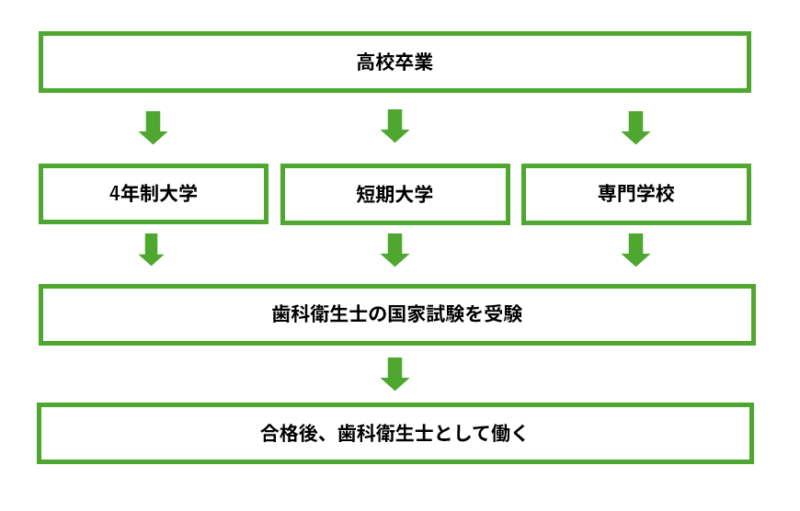

歯科衛生士になるためには文部科学大臣指定の歯科衛生士専門学校、または4年制大学・短期大学を卒業し、歯科衛生士国家試験を受験して合格しなければなりません。

学校や養成所に通う期間は2〜4年です。その間に歯科衛生士として必要な知識や技能を習得します。

具体的には、下記のようなルートで資格取得を目指します。

歯科衛生士専門学校と大学との違い

歯科衛生士を目指せる養成所には専門学校と大学があります。2つの養成所の違いは以下のとおりです。

| 専門学校 | 大学 | |

|---|---|---|

| 学費 | 300万~400万 | 500万~600万円 |

| 修学期間 | 3年 | 4年 |

| メリット | ・専門的な教育を受けられる ・実習が充実している ・早期に就職できる | ・一般教養を身につけられる ・さまざまな分野の勉強ができる ・将来の選択肢が広がる |

専門学校は特定の分野に特化した学習ができる養成所です。歯科衛生士の専門学校であれば、歯科衛生士に必要な知識や技能を大学よりも短い期間で身につけることができます。実習をはじめとした実践的なカリキュラムが多い点も特徴です。

大学は修学期間が長い分、分野を超えた勉強ができ、幅広い知識や技能が身につきます。このため歯科衛生士に限らず将来の選択肢が広がるのが特徴です。

どちらも異なるメリットがありますが、「歯科衛生士になりたい」という強い思いがあるのならば、より特化した教育を受けられる専門学校がおすすめです。

専門学校と大学の違いに関して、下記記事でより詳しくまとめています。

歯科衛生士の専門学校と大学の違いは?カリキュラム・学費・就職サポートなど比較

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、この職業に関する学科を豊富に揃えています。

気になる方は下記リンクからぜひ覗いてみてください!

また、首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

歯科衛生士の専門学校の特徴

歯科衛生士の専門学校では、即戦力として現場で活躍できる知識と技術を短期間で習得できます。専門的なカリキュラムを通じて、歯科医療の基礎から実技までを体系的に学べるのが特徴です。

少人数制を採用している学校も多く、教員との距離が近いため、きめ細やかな指導が受けられます。また、最新設備を備えた実習室や、実際の現場に近い環境で行う臨床実習を通じて、実践力をしっかりと養えるのもポイントです。

国家試験合格に向けたサポート体制や、就職に関するサポートも充実しており、卒業後は高い確率で医療現場に就職することが可能です。短期間で資格取得とキャリア形成を目指したい方に適した進学先といえるでしょう。

歯科衛生士の専門学校に通うメリット・デメリット

歯科衛生士の専門学校には、短期間で資格取得を目指せる効率性や実践的なカリキュラムなど、多くのメリットがあります。一方で、学習スピードの早さや学費面での負担など、人によっては注意すべきポイントもあります。以下に主なメリット・デメリットを表で比較しながらご紹介します。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 修業年限 | 最短3年で卒業・資格取得が可能 | 授業のスピードが早く、ついていく努力が必要 |

| 学習内容 | 実習・実技中心で現場に即したスキルが学べる | 幅広い教養科目や学問的探究は少ない傾向 |

| 学習環境 | 少人数制で個別のサポートが受けやすい | 自主性や主体的な学習が求められることも |

| サポート体制 | 国家試験・就職支援が手厚い | 学費の総額が高めになることもある |

短期間で資格取得が可能

歯科衛生士の国家試験を受けるためには指定の養成所を卒業しなければなりません。専門学校は修学期間が短い分、国家試験を最短で受けることができます。また、資格取得を目標としたカリキュラムやそのための支援制度が充実しているので、短期間で効率的に資格の取得を目指せます。

実践的な教育

専門学校は座学だけではなく、実技や実習などのカリキュラムにも力を入れている傾向にあります。実践的な教育を受けられるので知識に加えて技術・技能もしっかりと身につき、即戦力レベルの人材へと成長できます。

少人数できめ細やかな指導

専門学校は少人数制を採用しているケースが多いです。このため、学生1人ひとりに対してきめ細やかな指導・サポートがおこなわれます。疑問に感じたことを質問しやすく、授業内容をしっかりと理解することができるでしょう。

国家試験対策が充実

歯科衛生士になるためには国家試験への合格が必須です。専門学校では必要な知識や技能の習得に向けた指導と併せて、徹底した国家試験対策をおこなっているケースが多く、資格取得を目指しやすい環境といえます。

就職サポートが充実

試験対策と併せて就職サポートが充実している点も専門学校のメリットです。学校によっては入学時点から就職活動の準備が始まり、早期から個別面談をはじめとしたマンツーマンの就職指導を受けられます。また教員に実務経験者が多いことから、講義の際に就職に関するアドバイスをもらえることもあるでしょう。

同じ目標を持つ仲間

皆が同じ目標を持っていることから、互いに切磋琢磨し、励まし合いながら学べるのも専門学校の大きなメリットです。友人であり、「仲間」とも呼べる存在に出会うことができます。

社会人でも通えるコース

養成所によっては夜間などの社会人でも通えるコースを用意していることがあります。仕事をしていると日中にまとまった時間を作ることができませんが、夜間のコースであれば仕事が終わったあとに通うことができ、社会人として働いている方でも歯科衛生士を目指せます。

歯科衛生士は社会人からでも目指せる?最短ルートと専門学校がおすすめな理由を解説

デメリット

専門学校には多くのメリットがありますが、すべての人にとって最適とは限りません。

例えば、学習スピードが比較的早いため、授業についていくための努力や自己管理が求められる点は、人によっては負担に感じることがあるでしょう。また、大学と比べると一般教養や学術的な研究にはあまり時間が割かれないため、専門外の幅広い知識を深めたい方には物足りなさを感じる可能性もあります。

また、専門学校は職業訓練の意味合いが強く、実践力を高めることに重点が置かれているため、学問としての深い探究よりも“すぐに現場で使える技術”が中心になります。これは裏を返せば、「すぐに働きたい」「実践重視で学びたい」という方には最適な環境だといえるでしょう。

さらに、私立の専門学校では学費が高額になることもありますが、そのぶん充実した施設やサポート体制、国家試験の合格実績などの強みを持っていることがほとんどです。

このように、デメリットとされる点も、目的や価値観によっては十分に納得できる要素になり得ます。自分に合った環境で学べるかを見極めることが、専門学校選びでは特に重要です。

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、この職業に関する学科を豊富に揃えています。

気になる方は下記リンクからぜひ覗いてみてください!

また、首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

歯科衛生士の専門学校で学べること

歯科衛生士の専門学校では、国家資格取得に必要な知識と技術を、基礎から専門までバランスよく学べます。授業では、歯や口腔だけでなく全身の健康を理解する「基礎分野」、歯科衛生士業務に直結する「専門分野」、そして現場での経験を積む「臨地実習」が柱となります。実践的なカリキュラムを通じて、即戦力として活躍できる力を身につけられるのが特徴です。

基礎分野

歯科衛生士としての土台となる、人体や病気の基礎知識を学びます。人体の構造と機能において、解剖学や生理学を通じて、口腔と全身のつながりを理解します。

また、歯科疾患の成り立ちと予防について、微生物学や病理学、歯科薬理学を中心に、むし歯や歯周病の原因や予防法を学習。さらに、治療で使う歯科材料学や歯科放射線学、健康な生活を支える栄養学など、幅広い基礎医学を学ぶことができます。

専門分野

歯科衛生士として実際に行う業務に直結した科目を学びます。歯科衛生士概論で職業理解を深め、歯科予防処置論では歯周病予防やフッ化物塗布などの予防技術を習得。歯科診療補助論では診療時の器具準備や患者さんの介助について学びます。

また、歯科保健指導論ではブラッシングや食生活の指導法を学び、地域や学校などでの保健活動に備えます。さらに、歯科保存修復学・歯科補綴学・歯科矯正学・口腔外科学など、虫歯治療や入れ歯、矯正、外科処置に関する知識も身につけます。

臨地実習

教室で学んだ知識や技術を、実際の現場で実践する機会です。歯科医院での実習では、診療の流れや器具の扱い、患者対応を経験し、実務スキルを高めます。

また、小学校・保育園・幼稚園では、子どもへの歯科保健指導(ブラッシングや食習慣の指導)を行い、コミュニケーション力も養います。さらに、高齢者施設での実習では、口腔ケアや高齢者特有の対応を学び、多様な現場に対応できる力を身につけます。

歯科業界全般の状況については、下記記事をご覧ください。

歯科業界の現状と将来性|働くやりがいや魅力、未経験でも目指せる仕事を解説

歯科衛生士専門学校の基本設備

歯科衛生士専門学校にある基本的な設備についてご紹介します。あるべき施設があるかどうか確認することで、学校選びを失敗するリスクを減らすことができます。

教室・学習環境

- 普通教室

- 基礎実習室・実験室

- 図書室

実習・臨床設備

- 歯科診療ユニット

- 歯科診療台

- 歯科用タービン

- 歯科用吸引器

- 超音波歯石除去器

- 歯科用エックス線装置

- パノラマエックス線撮影装置

- 超音波洗浄器、オートクレーブ(高圧滅菌器)

- 顕微鏡

- 歯磨指導用顎模型

- 各種フッ化物塗布器具、衛生教育用教材

- 学生用ロッカー

標本・模型類

- 人体骨格模型、人体解剖模型、頭蓋骨模型

- 歯牙着脱顎模型(乳歯・永久歯用)

- 歯列発育顎模型、歯及び歯周組織の病態模型、不正咬合模型

- 歯磨指導用大型顎模型

- 救急蘇生法実習モデル

歯科衛生士専門学校は何年制?

「専門学校と大学との違い」にも記載したとおり、一般的に歯科衛生士の専門学校は3年制となっています。

では、3年間でどのような学習をするのでしょうか?以下、3年間の学習の流れや年次ごとのカリキュラムの例をまとめましたので参考にしてください。

3年間の学習の流れ

歯科衛生士の専門学校では、1年次にまず基礎分野の学習や基本的な器具の扱い方を学びます。続く2年次で専門科目の学習や実践練習、見学実習が始まります。最終年次にあたる3年次はほとんど臨床実習と国家試験対策に時間を費やすことになります。

1年次

- 基礎科目(解剖学、生理学、情報科学、基礎科学など)の学習

- 心理学、英語の学習

- 文章能力開発

- 歯科衛生士の役割や倫理の学習

- 基本的な器具の扱い方の実習

2年次

- 専門科目(歯科衛生士概論、臨床歯科医学、歯科予防処置論、歯科診療補助論など)の学習

- 相互実習(学生同士での実践練習)

- 学外での見学実習

3年次

- 臨地実習・臨床実習(歯科医院や病院での実習)

- 総合的な学習

- 国家試験対策

取得できる資格

歯科衛生士(国家資格)

歯科衛生士の専門学校は、卒業することで歯科衛生士の国家試験を受験する資格を得ることができます。この国家試験に挑み合格することで、歯科衛生士として働くことができるようになります。

医療専門士

専門学校を卒業すると、「専門士」と呼ばれる称号も付与されます。専門士は定められたカリキュラムをこなし、指定の専門学校を卒業した証明になる称号であり、取得することで大学への編入学ができるようになります。

歯科衛生士専門学校の学費

歯科衛生士を目指して専門学校に通うのであれば、学費も気になるところです。

「専門学校と大学との違い」にも記載したとおり、歯科衛生士の専門学校に通った場合の学費の総額は一般的に300~400万円と言われています。

しかしこの総額はあくまで目安であり、学校によって差があります。例えば医校・医専歯科衛生学科 昼間部の場合、学費は約325〜337万円です。一般的な大学の学費が500~600万円なので、約150〜250万円ほど少ない負担で通うことができます。

参考:募集学科・出願資格・学費

学費の内訳

学費の内訳もチェックしておきましょう。

医校・医専 歯科衛生学科 昼間部を例に挙げると、学費の内訳は以下のとおりです。

- 授業料

- 教育充実費

- 施設・設備維持費

- 実習着・ユニフォーム代

- 学外実習費

- 教材費・教科書代

- 卒業生会会費・卒業アルバム代

授業料と入学金以外の費用に関しては学校によって異なるため、気になる学校がある場合は事前に内訳を調べておくことをおすすめします。

歯科衛生士専門学校卒業後の主な進路

歯科衛生士専門学校を卒業した後の具体的な進路について首都医校卒業生の就職先から抜粋してご紹介します。

主な就職先

- 渋谷矯正歯科

- 新宿フロントタワー歯科

- 錦糸町駅前歯科

- 成城デンタルクリニック

- 虎の門ヒルズトルナーレ

- 日鋼記念病院

- 横浜いわき歯科

- 高田馬場駅前デンタルクリニック

- マロクリニック東京

- ホワイトエッセンス平塚海岸

歯科医療分野で活躍している医校医専の卒業生

最新の設備で高い知識・技術を修得!即戦力として活躍できるカリキュラムが充実。

朴 星亜さん/かすもり・おしむら歯科勤務/歯科衛生士/歯科衛生学科2021年卒業

豊富な実習を通して、歯科衛生士としての将来像が明確に!

黒木 優美子さん/マロ・クリニック勤務/歯科衛生士/歯科衛生学科2020年卒業

学費を抑える方法

専門学校は大学より学費の負担が少ないものの、それでも大きな金額には違いありません。支払いが大変、あるいは難しいと感じる方もいることでしょう。

学費の負担を減らしたい場合は奨学金制度の利用を検討しましょう。

例えばもっともポピュラーな「日本学生支援機構奨学金制度」は、在学中は無利子で借りることができ、かつ返還は卒業後7ヵ月後から始まるため比較的利用しやすい制度です。また、一定の要件を満たす場合は入学金免除・授業料減免の措置を受けられます。

東京都をはじめとした都道府県によっては「修学資金制度」を設けている場合もあり、こちらは卒業後、指定の施設に一定期間勤務することで、在学中に借りたお金の返還が免除されます。

以上のように奨学金制度はいくつも種類があり、利用するための条件や借りられる金額、返還のタイミングなどが異なります。よく調べたうえでご自身の環境に合わせてご利用ください。

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、この職業に関する学科を豊富に揃えています。

気になる方は下記リンクからぜひ覗いてみてください!

また、首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

歯科衛生士の専門学校はきついのか?

本章では歯科衛生士の専門学校がきついと言われる理由と対策、そして3年間の学校生活を乗り越えるコツを解説します。

専門学校に通い続けるのは大変ですが、歯科衛生士を目指す方にとってよい環境であることも事実です。本章を参考にして後悔のない選択をしましょう。

きついと感じる理由と対策

学習内容が多い

専門学校に通うことをきついと感じる理由の1つに、学習内容が多いことが挙げられます。

歯科衛生士になるためには国家試験に合格しなければなりませんが、国家試験では以下のような科目を受験します。

- 人体(歯・口腔を除く)の構造と機能

- 歯・口腔の構造と機能

- 疾病の成り立ちおよび回復過程の促進

- 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

- 歯科衛生士概論

- 臨床歯科医学

- 歯科予防処置論

- 歯科保健指導論および歯科診療補助論

加えて専門学校では心理学や英語、文章能力開発などの授業もカリキュラムに含まれています。

また、前述のとおり歯科衛生士の専門学校の修学期間は3年が多いですが、実際には国家試験対策にも時間があてられているので、その分、学習のための期間は短くなります。短期間でたくさんのことを学ばなければならないことから、専門学校がきついと感じる方が多いです。

対策方法

学習する内容を減らすことはできないので、きちんとスケジュール管理をして負担を軽減することが大切です。効率的に時間を使って学習を進めることで心に余裕ができます。

また、予習・復習で授業外の時間に自らの理解力を高めておくことも心の余裕につながります。

実習が多い

専門学校は座学だけではなく実習も多い傾向にあります。実践的な技能が身につくというメリットがある一方で、実習ならではの大変さを感じる瞬間も多いでしょう。学んだことを実際におこなおうとしたらうまくいかず、自信をなくす方も少なくありません。

スケジュール面の負担はもちろん、心の面で実習の多さが負担になるという方が、専門学校がきついと感じやすいです。

対策方法

実習などの実技は、はじめは誰しもうまくいかないものです。また上達するまでのスピードも人それぞれ違います。それをふまえて焦りすぎず、コツコツと取り組んで上達を目指すことが大切です。それでも不安がある場合は仲間や教員、先輩に相談することでアドバイスや励ましの言葉をもらえるはずです。

国家試験対策が必要

最終目標である国家試験の合格に向けた試験対策も、専門学校がきついと感じる理由の1つです。専門学校での試験対策は3年次から始まりますが、合格を目指すなら1年次からコツコツ努力を重ねていきたいところです。しかし、日々の学習と並行して試験対策をおこなっていると、自由な時間をなかなか作れずストレスを感じがちです。結果として、専門学校に通うことを「きつい」と感じるようになります。

対策方法

試験対策は重要ですが、適度にストレス発散をしないと勉強が手につかず飲み込みも悪くなります。しっかりとスケジュール管理をして、趣味の時間を作るようにしましょう。同じ学校の仲間と遊ぶことで、充実した時間を過ごしつつ勉強関係の悩みを相談することも効果的です。

乗り越えるコツ

以下は、歯科衛生士の専門学校をきついと思った時に、その気持ちを乗り越えるためのコツとなります。無理をする前に実践してみましょう。

目標を明確にする

きついと感じた時は、まず目標を明確にしましょう。歯科衛生士を目指すのであれば国家試験に合格しなければなりません。そのために今の勉強が必要だと考えれば、やる気を取り戻せるはずです。

仲間と協力する

勉強や実技で困った時は、仲間と協力して乗り越えましょう。専門学校は同じ夢に向かって努力している人が多いので、互いに切磋琢磨することができます。同じ悩みを持つ人や、反対に悩みの解消方法を知っている人を探してみましょう。

趣味や息抜きの時間を作る

適度に趣味や息抜きの時間を作り、ストレスを発散することも心がけましょう。ストレスを溜め込むと心身に大きな影響が出ます。1日の決まった時間には趣味や息抜きをするなど、あらかじめスケジュールを立てておくと勉強に支障が出ないので安心です。

教員や先輩に相談する

授業についていけない、実習がうまくいかないなどの悩みは、教員や先輩に相談することで解決できる可能性があります。同じ道を通っている可能性が高いため、どうすれば授業についていけるようになるか、スムーズに実習をこなせるかなど、経験に基づいた適切なアドバイスをもらえるでしょう。

歯科衛生士専門学校の選び方

ここからは、歯科衛生士の専門学校の選び方を解説します。

立地

立地は特に重視したい項目の1つです。専門学校は忙しいので、勉強に集中するために、できるだけアクセスが良く通いやすい立地にある学校が望ましいです。場合によっては引越し・一人暮らしも検討しましょう。

設備・施設

設備や施設が充実しているかもチェックしておくことをおすすめします。最新設備がある学校や施設が充実している学校であれば、現場に近い環境でスムーズに学習することができます。校舎の位置関係、教室の広さ、トイレなど日常的に使う場所も見学しておきましょう。

カリキュラム

専門学校を選ぶ基準としてカリキュラムは外せません。大まかな内容は同じでも力を入れている科目や選択科目には違いがあります。自分が学びたい内容、がんばって学習したい内容を学べるカリキュラムの学校かをチェックします。

実習の充実度

歯科衛生士のような技能が求められる職業は、専門学校に在学している間にできるだけ実習をこなし、技能を高めておくことが理想です。そのような観点で見ると、実習の多さや充実度も大事な要素といえます。

国家試験の合格率

歯科衛生士になるには国家試験に合格しなければならないため、国家試験の合格率も重要です。合格率が高い学校は試験対策やサポートがしっかりしていると考えられます。

就職率

国家試験に合格するだけではゴールとはいえず、最終的な目標は就職です。就職率もチェックし、卒業生が問題なく就職できているかどうかを確かめましょう。就職先の施設なども併せてチェックしておきたいところです。

学費・奨学金制度

専門学校に通うには決して安くないお金がかかるからこそ、費用面もきちんとチェックしておきましょう。支払いができる程度の学費かどうかに加え、利用できる奨学金制度も調べておくと、費用負担を減らせる可能性があります。

「認可校」と「無認可校」

学校としての認可を受けている「認可校」と、認可を受けていない「無認可校」では待遇に差があります。無認可校は学割が効かない、国の奨学金制度を利用できないなどのデメリットがあるため、「専門学校」の名前を持つ認可校を選ぶことをおすすめします。

在校生の声

実際に、歯科衛生士専門学校で学んでいる在校生の声を聞くことも、学校選びのヒントになります。下記は、首都医校在校生の声をまとめた動画になるので、ぜひ参考にしてください。

職業実践専門課程について

職業実践専門課程は、専門学校の中でも特に企業などと密接に連携し、最新の実務に即した知識・技術・技能を身につけられる実践的な職業教育を行う学科を、文部科学大臣が認定する制度です。

2014年度(平成26年度)から導入された制度で、既存の学科の中から、一定の条件を満たしたものが文部科学省から認定され、令和5年度時点で全国1110校、3199学科が認定されています。

首都医校・大阪医専・名古屋医専ともに職業実践専門課程に認定されいます。

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、この職業に関する学科を豊富に揃えています。

気になる方は下記リンクからぜひ覗いてみてください!

また、首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

地域別の歯科衛生士専門学校の違い

東京

東京は、歯科衛生士専門学校の数が非常に多く、選択肢の豊富さが大きな特徴です。都心ならではの利便性を活かし、最新の医療機器を備えた施設や多様な臨地実習先が整っています。

例えば、大学病院や障害者施設、高齢者施設、保育園や学校など、幅広い現場での実習が可能で、実践的な経験を積める環境が充実しています。また、国家試験合格に向けたサポートや就職支援も手厚く、卒業後の進路に不安を感じることなく学べるのが魅力です。

都市部のネットワークを活かした教育体制により、最新の歯科医療の動向を学べる点も大きなメリットと言えます。

大阪

大阪の歯科衛生士専門学校は、歯科大学との連携が強みです。大阪歯科大学と提携した学校では、大学教授陣による指導を受けることができ、最先端の研究や技術を学べるカリキュラムが組まれています。

校内での基礎から応用までの段階的な実習に加え、2年目以降は多様な医療現場での長期実習が充実しており、実践力をしっかり養うことができます。また、ビジネスマナーや英会話、さらには華道などの教養科目も取り入れられており、社会人としての総合力を高める教育が特徴的です。

国家試験対策も万全で、姉妹校との連携による多角的なサポート体制が整っています。

名古屋

名古屋の歯科衛生士専門学校は、地域に根ざした伝統校が多く、地元の歯科医療界との結びつきが強いことが特徴です。高齢者施設や障害者施設、幼稚園や小学校、自衛隊など、多岐にわたる実習先での経験が可能で、幅広い視点から歯科衛生士としてのスキルを磨けます。

医療と福祉の連携を重視した教育を行う学校も多く、チーム医療や多職種連携の授業が充実している点も注目されます。さらに、国家試験対策講座や模擬試験が豊富に用意されており、合格率の高さに定評があります。

最新の医療機器を導入し、学生一人ひとりが実践的な技術を身につけられる環境も整っているため、実務に直結した教育が受けられるのが魅力です。

歯科衛生士の専門学校卒業後の主な就職先

歯科衛生士の専門学校を卒業し、国家資格を取得したあとは、幅広いフィールドでの活躍が可能です。一般的な歯科診療所だけでなく、病院や介護施設、公的機関、教育機関、企業など、さまざまな場で専門知識と技術を活かして働くことができます。

それぞれの職場で求められる役割や働き方には特徴があるため、自分に合ったキャリアを選ぶことが大切です。

歯科診療所

もっとも多くの歯科衛生士が活躍している職場です。虫歯や歯周病の予防処置、診療補助、保健指導が主な業務で、患者さんとの距離が近く、信頼関係を築きながら働けます。

地域密着型の診療所では、子どもから高齢者まで幅広い年代と接する機会があり、やりがいを感じやすい現場です。

病院

大学病院や総合病院などでは、外科手術を必要とする患者さんのサポートや、専門性の高い診療科(口腔外科・障がい者歯科など)での対応が求められます。

医師や看護師など多職種と連携しながらチーム医療の一員として働く機会も多く、スキルの幅を広げられる職場です。

介護施設

高齢者を対象に、口腔ケアや誤嚥性肺炎の予防といった役割を担います。入所者の健康維持や生活の質の向上を目的とし、定期的な口腔チェックや清掃指導、スタッフへの研修なども行います。

高齢化社会においてニーズが高まっており、今後ますます重要性が増す分野です。

保健所・保健センター

行政の一員として地域住民の健康を支える立場で働きます。母子歯科健診や学校歯科健診、歯科保健推進活動など、予防歯科を中心とした業務が多く、集団への指導や啓発活動が求められます。

社会貢献性の高い仕事であり、公務員として安定した働き方ができる点も魅力です。

歯科衛生士養成施設

自らの知識や経験を活かして、後進の育成に携わる道です。専門学校や大学などの養成機関で講師や実習指導を行い、未来の歯科衛生士を育てます。

教育スキルや指導力も求められますが、非常にやりがいのある仕事です。臨床経験を積んだ後のキャリアアップとして選ばれることが多いです。

歯科関連企業

歯科用品メーカーや医療機器会社などに勤務し、製品開発や営業、セミナー講師などの業務に携わります。歯科の専門知識を背景に、現場の声を製品やサービスに反映させる役割を果たします。

臨床現場以外での活躍を希望する人や、コミュニケーション力を活かしたい人に向いています。

歯科衛生士のキャリアパス

歯科衛生士のキャリアパスは、近年ますます多様化し、専門性や働き方の幅が大きく広がっています。国家資格を活かし、ライフステージや個人の志向に合わせて柔軟にキャリアを築ける点が大きな魅力です。

まず、歯科衛生士の多くは歯科医院や病院で臨床業務に従事し、診療補助や予防処置、保健指導など幅広い役割を担います。経験を積むことで、院内で主任や衛生士長といった管理職に昇進したり、新人指導を任される立場になることも可能です。こうした役職は、実力やキャリアを反映したものとして評価され、転職時にも有利に働きます。

また、専門性を高めたい場合は、認定歯科衛生士の資格取得を目指す道があります。ホワイトニングや歯周病予防、高齢者歯科など、特定分野の知識と技術を深めることで、専門クリニックや教育機関、講師としての活躍も期待できます。さらに、実務経験を重ねた歯科衛生士は、ケアマネジャーの資格取得を通じて福祉分野へキャリアチェンジすることも可能です。高齢化社会の進展により、福祉や在宅医療での歯科衛生士の需要も高まっています。

近年注目されているのが、フリーランス歯科衛生士として独立する働き方です。複数の歯科医院や医療施設を掛け持ちし、歩合制で働くことで、時間や働き方を自分でコントロールできる点が支持されています。早ければ3~4年目からフリーランスに転身する人もおり、専門性と実績を積むことで高収入を目指すことも可能です。

このほか、企業の健康管理部門や学校、地域の健康推進活動、訪問歯科や在宅ケアなど、活躍の場は非常に広がっています。歯科衛生士業界は、高齢化や予防歯科の重要性の高まりとともに、今後も需要が拡大する見込みです。

成功する歯科衛生士には、継続的な学びやスキルアップ、コミュニケーション能力の向上、そして自分のキャリアを主体的に描く姿勢が求められます。働き方改革やキャリアサポートも進み、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方がしやすくなっている今、自分らしいキャリアを実現できる職業と言えるでしょう6。

歯科衛生士の将来性

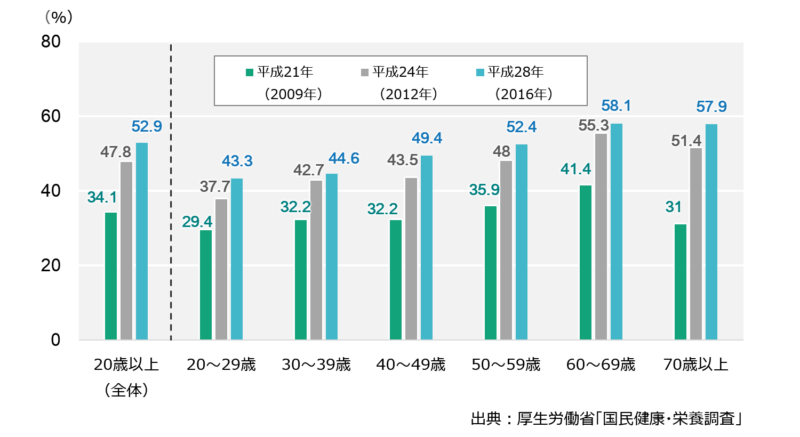

このグラフは過去一年間に、歯科検診を受けた人の割合を表しており、60代以上の方が多く受診をしているという結果がわかりました。

現状少子高齢化が進んでいることもあり、歯科衛生士はこの先需要が高まっていく職業であることが予想されます。

まとめ

本記事では歯科衛生士になるためのルートや専門学校に通うメリット、学費、専門学校がきついと言われる理由とその対策、専門学校の選び方などを解説しました。

短期間で多くのことを学ばなければならない専門学校は、日々が忙しくなりがちで「きつい」と感じる方が多いですが、きちんとスケジュール管理をしたり、仲間と励ましあったりすることで乗り越えることができるはずです。

また、歯科衛生士になるのに特化した学習ができること、そのための充実した環境が提供されることなどは専門学校ならではのメリットです。本気で歯科衛生士になりたい方にこそ、専門学校は向いています。

歯科衛生士を目指している方は、ぜひ専門学校への入学を検討してみてください。

歯科衛生士専門学校に関するよくある質問

学費の分納は可能ですか?

回答学校によっては学費の分納が可能な場合がありますが、一般的には全額一括納入の場合が多いです。HPには記載がなくとも、事情を説明すれば柔軟に対応してくれることもあるので、入学の意思があることを伝えつつ学校の入学担当者に相談してみましょう。※入学担当者以外に問い合わせても事務的に断られる可能性が高いので注意。

具体的にどのようなことを学びますか?

歯科衛生士学科では、「口腔解剖学」「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」など基礎医学から基礎技術、保育園や小学校での臨地実習や一般歯科診療所での臨床実習などがあるのが一般的です。また多くの学校では国家試験の対策もカリキュラムに取り入れられています。

入試の倍率はどのくらいですか?

全国の平均的な倍率は公表されていませんが、専門学校の特性上、比較的競争率は低めです。

化学が苦手でも大丈夫ですか?

化学の苦手な学生でも、一般的には基礎から丁寧に指導されるため心配する必要はありません。ただし、歯科衛生士という仕事上、化学の知識や考え方を身につける必要があるため、学校に入学前に国家試験のテキストを読んでみて挑戦できるかどうか事前に確かめてみるのもおすすめです。

授業時間はどのくらいですか?

午前部と夜間部があり、それぞれ異なる授業時間設定となっています。一般的な午前部は9時から16時、夜間部は18時から21時などが多いです。学校によっては土曜日に開校している場合もあります。

実習はどのような場所で行われますか?

主に学内の実習室や提携する歯科医院で実践的な実習が行われます。後期になると学校によっては保育園や小学校や、一般歯科診療所での臨床実習などもあります。

入学前に準備しておくべきことはありますか?

とくに準備が必要なことはありません。学校生活は毎日があっという間に過ぎ、勉強以外のことをする余裕があまりないかもしれません。そのため引越しやアルバイトなど、生活に関わることは入学前になるべく整えておき、入学後は勉強に集中できるようにしておくことがおすすめです。また、余裕があれば歯科衛生士のテキストの予習を始め、学校ではわからない部分の確認程度に進めておくと学習効率が上がります。

社会人経験者でも授業についていけますか?

社会人経験者も十分に学習可能です。むしろ、実務経験が学習に活かされることもあります。

手先が不器用でも大丈夫ですか?

手先の器用さは徐々に身につきます。初心者でも丁寧な指導により上達できます。

アルバイトは可能ですか?

学業に支障がない範囲で、アルバイトは可能です。学校の時間を除くと、概ね平日の夜か、土日がアルバイト可能な時間帯になります。また、とくに後期は国家試験の勉強でアルバイトをする時間がないことが想定されます。そのため学業を最優先にすることを念頭にアルバイトの職種やシフトを考えて選びましょう。

専門学校の寮・下宿情報はどこで入手できますか?

首都医校では、安心して学生生活を送っていただけるよう、学校指定の学生寮や提携マンションをご用意しています。各寮には、食堂や浴室、ランドリー室、娯楽室などの設備が整い、寮長・寮母が常駐しているため、初めての一人暮らしでも安心です。寮・下宿の詳細や申込方法については、首都医校公式ホームページの「寮・アパート・マンションサポート」ページや、入学相談室(03-3346-3000)までお問い合わせください。また、オープンキャンパスや資料請求でも最新情報をご案内しています。

歯科アレルギーがある場合の実習対応は?

歯科材料や器具に対してアレルギーがある場合は、事前にご相談いただければ、できる限り安全に実習ができるよう対応いたします。たとえば、ラテックスアレルギーの方にはラテックスフリーの手袋や代替材料の使用、金属アレルギーがある場合にはメタルフリーの器具を用意するなど、個別に配慮いたします。心配な点があれば、入学前・入学後を問わず、遠慮なくご相談ください。

留学経験を活かせるカリキュラムはありますか?

首都医校では、グローバルな視点を持つ歯科衛生士の育成にも力を入れています。語学力や留学経験を活かせるよう、国際交流プログラムや海外研修、専門英語の授業などを実施している場合があります。詳細は年度や学科によって異なるため、最新のカリキュラムやプログラムについては学校説明会や入学相談室でご確認ください。

オンライン授業の導入状況は?

首都医校では、ICTを活用したオンライン授業やオンデマンド配信を積極的に導入しています。講義科目の一部は自宅から受講できるほか、復習用の動画教材も利用可能です。実技や実習科目については、対面での指導を重視していますが、状況に応じてハイブリッド型の授業も実施しています。今後も学びやすい環境づくりを進めてまいります。

ご不明な点や個別のご相談は、入学相談室までお気軽にお問い合わせください。

歯科分野の仕事を目指せる学科

歯科衛生学科

「治療」・「予防」から「美容」まで。最新機器を導入した教育環境で、患者さんを笑顔にする歯科衛生士を養成。

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。