この記事でわかること3点まとめ

- 視能訓練士の専門学校は、実践重視のカリキュラムで、国家試験対策などの教育が充実している

- 専門学校選びでは、国家試験の合格率や実習環境、就職実績などを確認すべき

- 視能訓練士専門学校卒業後は、医療機関や研究機関、健診センターなどで働く道がある

視能訓練士として活躍するには、指定された養成施設で知識や技術を修得し、国家試験に合格する必要があります。そのための進路として、専門学校への進学を検討する方も多いでしょう。その際、どの学校を選ぶべきか悩む方も多いのではないでしょうか。

本記事では、視能訓練士の専門学校選びに役立つポイントや学費の目安、国家試験の合格率などを解説します。視能訓練士の専門学校への進学を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でおすすめする視能訓練士の専門学校は、下記リンクからご覧いただけます。

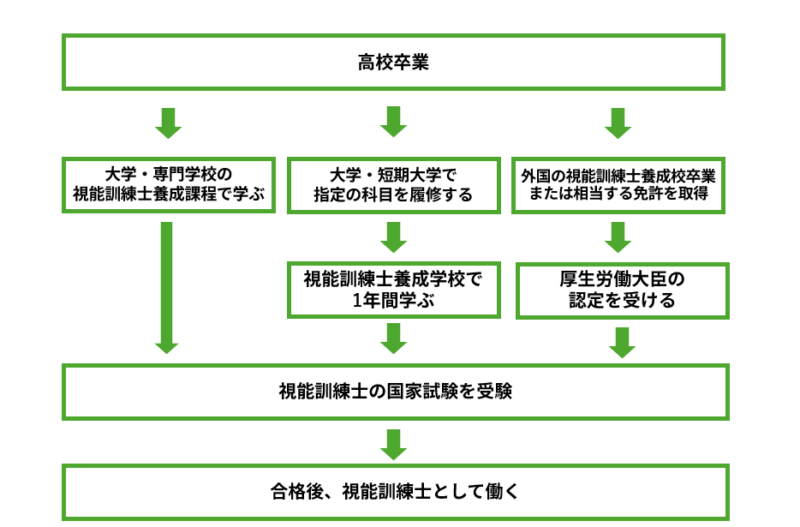

視能訓練士になるには?資格取得の流れ

高校卒業後から視能訓練士になるまでの流れは、以下のようになっています。

国家資格や必要な学歴・受験資格などについて、それぞれ詳しくお伝えします。

名称独占資格の国家資格

視能訓練士は、1971年に制定された視能訓練士法に基づく国家資格で、医師の指示のもとで視機能に関する検査や訓練をおこなう医療専門職です。

また、視能訓練士は「名称独占資格」に分類され、国家試験に合格したあと厚生労働大臣から免許を受けた者だけが名乗れます。

必要な学歴・受験資格

視能訓練士の国家試験を受けるには、文部科学大臣または厚生労働大臣が指定する視能訓練士養成施設を卒業する必要があります。

国家試験の受験資格は、主に以下のルートで取得が可能です。

- 高校卒業後に、指定された視能訓練士養成施設で3年以上学ぶ

- 大学や短期大学、看護師または保育士養成施設などで2年以上学び、指定科目を履修したあとに、指定の視能訓練士養成施設で1年以上学ぶ

国家試験の受験資格を得るには、これらの養成施設の修了が前提となります。まずは自分に合った進学ルートを考えるとよいでしょう。

専門学校or大学の選択肢

視能訓練士を目指す場合、専門学校か大学のいずれかに進学する必要があります。どちらも文部科学大臣または厚生労働大臣の指定を受けた教育機関であることが条件です。

視能訓練士になるには専門学校と大学どっちがよい?

専門学校と大学、どちらを選んでも国家試験の受験資格は得られますが、学び方や環境、サポート体制などに違いがあります。ここでは、専門学校の特徴や大学との違いを解説します。

| 比較項目 | 専門学校 | 大学 |

|---|---|---|

| 修業年数 | 3年 | 4年 |

| カリキュラム | 実習重視・現場スキル習得に特化 | 学問的アプローチ・幅広い分野も学べる |

| 教育体制 | 少人数制・手厚い個別指導 | 学生数が多く、個別対応はやや少なめ |

| 国家試験対策 | 教員のサポートが手厚く合格率も高水準 | 自主性重視で、学校ごとに支援体制に差 |

| 学費の目安(総額) | 約330~470万円(3年間) | 約360~710万円(4年間) |

| 就職支援 | 個別に合わせたサポート体制が充実 | キャリアセンター等での一般的な支援 |

| 向いている人 | 短期間で即戦力を目指したい人 | 幅広く学び、じっくり進路を考えたい人 |

専門学校は実習重視で少人数制が多い

視能訓練士の専門学校は、以下のような特徴があります。

- 実習重視のカリキュラムで、現場で即戦力となるスキルを習得できる

- 少人数制を採用している学校が多く、わからないことをその場で質問しやすい

- 一人ひとりに合わせた手厚い指導により、国家試験対策などの教育が充実している

3年間で卒業できるため、現場で即戦力となるスキルを身につけ、できるだけ早く資格を取得したい方におすすめです。

また、専門学校は就職サポートが手厚く、一人ひとりの希望や適性に合わせた就職先を見つけやすいなどの特徴もあります。

学費の目安の違い

専門学校と大学、それぞれの学費の目安は以下のとおりです。

| 区分 | 学費目安 |

|---|---|

| 専門学校(3年制) | 330~470万円 |

| 大学(4年制) | 360~710万円 |

大学に進学し視能訓練士を目指す場合、4年間かけて必要な知識や技術を学びます。その分専門学校に比べて学費がやや高くなる傾向がありますが、時間をかけてじっくり学びたい人にはおすすめです。

大学によっては、リハビリや福祉などの幅広い分野を学べます。視能訓練士の資格だけでなく、眼鏡作成技能士などの資格も取得できるカリキュラムが組まれていることもあるため、医療現場で幅広い活躍が期待できるでしょう。

視能訓練士専門学校の特徴

視能訓練士の専門学校には、医療現場で即戦力として活躍できるよう、実践的な教育環境が整っています。少人数制によるきめ細かな指導や、国家試験合格を見据えたサポート体制、就職活動までを見据えた支援が充実しているのが特徴です。

また、3年間で集中して学ぶことができ、特定の分野に強い学校も多いため、目的意識のある学生にとって効率的な進路といえるでしょう。

実践重視のカリキュラム

専門学校では、座学だけでなく実技や臨床実習を重視したカリキュラムが組まれています。眼科検査機器の操作や患者対応など、現場で必要とされるスキルを在学中からしっかりと身につけることが可能です。

少人数制

多くの専門学校では少人数制を採用しており、一人ひとりに対して丁寧な指導をおこないます。質問がしやすく、苦手分野も個別にフォローしてもらえるため、理解を深めながら安心して学べます。

手厚い国家試験対策

国家資格の合格を目指すうえで、模擬試験や過去問演習、個別指導などを通じた徹底したサポートが行われます。定期的な振り返りや担任による面談もあり、合格率は高い水準を維持しています。

就職支援

専門学校では、医療機関や眼科クリニックとのネットワークを活かし、学生の希望に合わせた就職先の紹介や面接対策などの支援が充実しています。早期から進路相談ができるのも安心材料です。

短期間での資格取得

専門学校は3年制であることが多く、大学よりも短い期間で視能訓練士の資格取得が目指せます。早く現場で活躍したい人や、費用面を抑えたい人にとってもメリットがあります。

特定の分野に特化した学習

学校によっては、子どもに対する訓練や高齢者支援、リハビリテーション分野に強みを持つなど、特色ある教育を提供している場合があります。将来の進路や働き方をイメージしやすく、目標に合わせた学習が可能です。

視能訓練士専門学校のメリット・デメリット

視能訓練士専門学校は、短期間で実践力を身につけられる反面、大学進学と比較すると選択肢の幅や学びの広さに違いがある場合もあります。自分のライフスタイルや将来像に合った進路を選ぶためには、両者の違いを理解したうえで検討することが大切です。

以下に、専門学校に通うメリット・デメリットをまとめた表を掲載します。

| 視能訓練士専門学校のメリット | 視能訓練士専門学校のデメリット |

|---|---|

| ・実習中心で現場スキルが磨ける ・少人数制で質問や指導が受けやすい ・3年間で資格取得を目指せる ・学費が比較的安く経済的負担が軽い ・就職支援が手厚く就職率が高い | ・大学に比べて学べる分野が狭い ・学生生活の幅が限られることも ・進学や転職の選択肢が狭くなる場合がある ・一般教養などの幅広い学習機会は少なめ ・研究志向や他資格との併願にはやや不向き |

視能訓練士専門学校のメリット

視能訓練士専門学校の最大の魅力は、即戦力となる人材を育てる実践的なカリキュラムです。臨床実習を多く取り入れ、現場での対応力を身につけることで、卒業後すぐに活躍できる力が養われます。

また、少人数制で学べる学校が多いため、教員との距離も近く、疑問をすぐに解決しやすい環境です。学費が大学よりも抑えられており、3年間で効率的に資格取得を目指せる点も、費用対効果の高い選択肢といえるでしょう。

視能訓練士専門学校のデメリット

一方で、専門学校では大学のように幅広い教養科目や研究活動に触れる機会は少ないため、学問を深めたい方にはやや物足りなさを感じるかもしれません。

また、学生生活の多様性や自由度は大学に比べると制限がある場合もあります。進路の幅を広げたい場合には、他資格の取得や大学への編入などを視野に入れておくことが大切です。

視能訓練士専門学校で学べること

視能訓練士専門学校では、視覚機能の検査・訓練に必要な専門知識と技術を体系的に学びます。医療の現場で即戦力として活躍するためには、解剖学や生理学といった基礎医学から、実践的な検査・矯正技術、さらには患者さんとの信頼関係を築くためのコミュニケーション力まで幅広い学びが求められます。

ここでは、主なカリキュラム内容を紹介します。

基礎医学

視覚器官や神経系の仕組みを理解するために、解剖学・生理学・病理学などの基礎医学を学びます。これらは正確な検査や訓練を行うための土台となる知識であり、視機能に限らず全身の健康状態を把握する力も養われます。

視能訓練学

視能訓練士としての専門性を深めるための中核的な科目です。斜視や弱視などに対する訓練法を中心に、視覚機能の回復や発達を支援する理論と方法を学びます。検査結果の分析や訓練計画の立て方もこの科目で学習します。

眼科検査

視力検査や視野検査、色覚検査など、眼科医療の現場で必要とされる各種検査技術を習得します。正確な操作や測定だけでなく、検査結果をもとに適切な報告ができるよう、実践的に学ぶのが特徴です。

視能矯正

プリズムレンズや訓練器具を用いて、視機能の矯正方法を学びます。視能訓練学の実践的な応用にあたる内容で、患者の年齢や状態に合わせたアプローチ方法の選択力も身につけます。

実習

医療機関や眼科クリニックなどでの臨床実習を通じて、学内で習得した知識と技術を現場で活かす力を磨きます。患者さんへの接し方や報告・連携の流れも実践的に体験することで、即戦力としての力が養われます。

医療コミュニケーション

検査や訓練は患者さんとの信頼関係があってこそ成り立ちます。医療コミュニケーションの授業では、丁寧な説明の仕方や相手に寄り添った対応、医療チームとの連携に必要な対話力を学びます。

大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。

視能訓練士の専門学校の選び方|注目すべきポイント

視能訓練士の専門学校を選ぶうえで、注目すべきポイントを紹介します。

国家試験合格率

視能訓練士の国家試験は、令和7年実施分で合格率が96.8%と、非常に高い水準になっています。そのため、「どの専門学校を選んでも同じ」と考える方もいるかもしれません。

しかし、専門学校によって国家試験の合格率は異なるため、ホームページやパンフレットで各学校の合格率を事前に確認しておくことが大切です。

合格実績を調べるときは、以下の点に注目するとよいでしょう。

- 毎年安定して高い合格率を出せているか

- 受験者数が多いか

こうした実績をもとに専門学校を選ぶことで、国家資格に合格できる可能性を高められます。

参考:厚生労働省|第55回視能訓練士国家試験の合格発表について

実習環境

視能訓練士として必要なスキルを身につけるためには、実習を通じて臨床経験を積むことが欠かせません。

実習先となる病院やクリニックが豊富であったり、最新の医療機器に触れる機会があったりする学校を選ぶと、より即戦力となるスキルを身につけやすくなるでしょう。

就職実績

就職実績を調べると、その学校がどのような医療現場に強いかを把握できます。

「大学病院で働きたい」「地元のクリニックに就職したい」などの希望がある場合は、自分が目指す就職先への実績が多い学校を選ぶことで、希望するキャリアに近づきやすくなります。

各学校の公式サイトやパンフレットに就職先一覧が記載されていることも多いため、チェックしておくとよいでしょう。

学費と奨学金制度

学費の違いや奨学金制度の有無も、注目すべきポイントのひとつです。

視能訓練士の専門学校を卒業するまでにかかる費用の目安は330〜470万円ほどで、コースの内容や設備の充実度によって金額に差があります。

また、学校によっては奨学金制度を設けていることもあります。なるべく費用を安く抑えたい方は、自分が制度を利用できるかどうか事前に調べておくと安心です。

アクセス・立地

学校には毎日通うことになるため、自宅からのアクセスは重要なポイントです。通学時間が長かったり、交通の便が悪かったりすると、学校生活に負担を感じてしまうこともあります。

駅からの距離やバスの本数など、無理なく通えるかどうかを事前に把握しておきましょう。一人暮らしを検討している方は、周辺の治安の良さや住みやすさもチェックしておくと安心です。

在校生の声

実際に、専門学校で学んでいる在校生の声を聞くことも、学校選びのヒントになります。下記は、首都医校在校生の声をまとめた動画になるので、ぜひ参考にしてください。

視能訓練士専門学校の学費はどれくらい?

視能訓練士の専門学校に通う場合、学費としてまとまった出費が発生します。学校やコースによって差はありますが、3年間で必要になる学費は約400万円です。

ここでは、学費の内訳や安く抑える方法を解説します。

入学金・授業料・教材費などの内訳

視能訓練士専門学校の学費は、入学金や授業料のほかに、教材費や施設費などさまざまな費用が含まれています。

主な費用の内訳は以下のとおりです。

| 項目 | 金額の目安 |

|---|---|

| 入学金 | 5~20万円 |

| 授業料 | 250~300万円 |

| 実習費 | 20~30万円 |

| 施設、設備費 | 30~60万円 |

| 教育充実費 | 25~60万円 |

| 合計 | 330~470万円 |

金額は年度により変動する可能性もあるため、ホームページやパンフレットで最新情報を確認しておきましょう。

学費を安く抑えるには

専門学校に進学する場合、入学時にまとまった金額を支払うため、費用面で不安に思う方もいるかもしれません。

そのような場合は奨学金や特待生制度などを活用すると、費用負担を軽減できます。

| 制度名 | 内容 |

|---|---|

| 奨学金制度 | 給付型奨学金であれば返済不要 |

| 特待生制度 | 選考を通過すれば学費が一部免除される |

| 教育訓練給付金制度 | 条件を満たすと学費の一部がハローワークから支給される |

制度の適用条件や申請時期は学校ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。

視能訓練士専門学校に通う学生の1日

視能訓練士専門学校での1日の流れは、学校やカリキュラムによって異なります。スケジュール例は以下のとおりです。

| 時間帯 | 授業・活動内容 | |

|---|---|---|

| 8:40~8:50 | ホームルーム | |

| 9:00~10:30 | 1限目 | 眼科薬理学 |

| 10:40~12:10 | 2限目 | 保育学 |

| 12:10~13:00 | 昼休み | |

| 13:00~14:30 | 3限目 | 視能矯正学実習 |

| 14:40~16:10 | 4限目 | 視能矯正学実習 |

| 16:10~ | ホームルーム | |

| 16:30~ | 清掃 |

1日の流れを把握しておくことで、入学後のイメージがよりしやすくなります。

気になる学校のホームぺージやパンフレットを参考に、比較するとよいでしょう。

大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。

そもそも視能訓練士とは?どのような仕事をする職業?

ここでは、視能訓練士の基本的な情報や医療現場での役割を解説します。

視能訓練士の基本情報

視能訓練士は、視力や視野、眼圧などのさまざまな検査をおこない、視機能をサポートする国家資格の医療専門職です。日本では1971年に視能訓練士法が成立し、国家資格制度が設けられました。

2024年4月時点で、約2万人が視能訓練士の国家資格を所有しており、視機能のスペシャリストとして多くの医療現場で活躍しています。

眼科医療の現場での役割

視能訓練士は、医師の指示のもとで視機能に関するさまざまな検査や訓練をおこない、診断や治療に必要な情報を提供する役割を担っています。

視能訓練士の主な業務は、以下の4つです。

- 視能矯正

- 視能検査

- 健診業務

- ロービジョンケア

ロービジョンケアとは、視覚障害により日常生活に支障がある方に対して、拡大鏡や補助具の選定などをおこなう支援のことです。

また、弱視や斜視がある乳幼児に対して視機能訓練をおこなうなど、成長段階に応じた支援も求められます。

このように、視能訓練士は子どもから高齢者までの幅広い世代に対してサポートをしているのが大きな特徴です。医療現場では患者と直接コミュニケーションを取る場面も多く、信頼関係を築きながら不安を和らげることも、視能訓練士の重要な役割のひとつです。

活躍の場(病院・クリニック・小児眼科など)

視能訓練士は、さまざまな医療機関で専門性を発揮できる職業です。

視能訓練士協会の就業状況調査によると、2022年度における新卒の約86%が私立系医療機関に就職しており、特に私立眼科病院や私立大学病院での採用が増えている傾向にあります。

勤務先によって業務内容には特色が見られます。例えば、大学病院では高度な検査機器を用いた専門的な検査や研究活動に携わる機会が多い一方、眼科診療所では患者との密接なコミュニケーションを通じた日常的な視能訓練や検査が中心です。

また、小児眼科や高齢者向けの施設など、特定の年代に特化した施設では、それぞれの年齢層に応じた専門的な支援が求められます。

このほかにも、母子保健センターなどでおこなわれる3歳児健診や生活習慣病予防調査などに参加する機会もあり、眼疾患の早期発見や予防医療の分野でも貢献しています。

参考:視能訓練士協会|2022年度 新卒視能訓練士就業状況調査結果

そのほかの医療全般、子どもの医療に関わる仕事について、下記記事を参考にしてください。

子どもに関わる仕事20選|資格の有無でできる職種や向いている人の特徴を解説

視能訓練士専門学校を卒業したあとのキャリア・就職先は?

視能訓練士専門学校を卒業したあとは、医療・福祉・教育など多岐にわたる分野でのキャリアが広がっています。

ここでは、具体的な就職先の例や割合、平均年収や将来性を詳しく解説します。

医療機関の眼科

多くの視能訓練士が就職する代表的な就職先です。視力・視野検査や眼位測定、斜視・弱視の訓練など、医師の指示のもとで幅広い検査業務を担当します。患者さんと接する機会が多く、子どもから高齢者まで幅広い層の視覚機能を支える重要な役割を担います。

大学病院や研究機関

最先端の医療や研究に関わる機会がある職場です。希少疾患の症例に携わったり、高度な検査機器の操作を行ったりと、専門性をさらに深めたい方に適しています。医師や研究者と連携しながら、データ収集や検証にも関与することがあります。

視能訓練士養成施設

将来的に教育に関わる道として、視能訓練士を目指す学生への指導や実習サポートを行う職場もあります。現場で培った経験を次世代の育成に活かせる点が魅力で、教育者としてのキャリアを築きたい方に適しています。

健診センター

視覚検査を含む健康診断を実施する健診センターでも、視能訓練士が活躍しています。短時間で正確な検査を行うスキルが求められ、眼科疾患の早期発見に貢献できるやりがいがあります。安定した勤務体系も魅力の一つです。

ロービジョン施設

弱視や視野障がいなど、視覚に制限のある方に対して、補助具の提案や視覚リハビリを行う施設です。利用者一人ひとりに合わせた支援を行うため、寄り添ったコミュニケーション力と応用力が求められます。社会的意義の高い分野です。

医療関連企業

眼科検査機器や医療機器メーカーなど、医療分野の企業でも専門知識を活かすことができます。製品の開発サポートや営業、導入先での操作指導などを通じて、現場とは異なる形で医療に貢献できます。幅広い視点で活躍したい方におすすめです。

就職先の例と割合(病院・クリニック・検診センター等)

新卒の視能訓練士が就職する主な職場とその割合(2022年度新卒者)は、以下のとおりです。

| 施設区分 | 主な就職先 | 割合 |

|---|---|---|

| 私立系医療機関 | 眼科診療所 私立眼科病院 私立病院 | 86.7% |

| 国公立系医療機関 | 公立に準ずる病院および診療所 国立大学法人 公立医療機関 | 8.4% |

| その他 | 大学院 病院以外の医療関係企業 医療関係以外の職業 | 4.9% |

最も多い就職先は眼科診療所であり、在学中の臨床実習先とのつながりや、私立系医療機関の求人の多さがその理由として挙げられます。

ほかにも、眼科系の研究機関や医療メーカー、福祉施設などで活躍するケースもあり、幅広い活躍が期待されています。

参考:視能訓練士協会|2022年度 新卒視能訓練士就業状況調査結果

平均年収や将来性について

視能訓練士の平均年収は、勤務先の種類や経験年数、勤務地域などによって変動しますが、厚生労働省の職業情報提供サイト「job tag」によると、約432.5万円が一つの目安となります。

近年では、高齢化社会にともない、緑内障や加齢黄斑変性などの視覚障害が増加しています。また、スマートフォンやタブレットの使用が日常生活に不可欠となったことで、若年層の視力低下や眼精疲労なども社会的な問題となっています。

このように、さまざまな世代で視機能に関する課題が増えていることから、視能訓練士の需要は今後も高まると予想されています。

視能訓練士の平均年収について、下記記事でも詳しく解説しています。

視能訓練士の平均年収|医療系職種との比較と年収を上げる方法を解説

視能訓練士専門学校に関するよくある質問

視能訓練士専門学校によくある質問と回答をご紹介します。

文系出身でも専門学校で視能訓練士を目指せる?

文系出身でも視能訓練士を目指すことは可能です。専門学校では、解剖学や生理学など理系の科目もありますが、基礎から丁寧に教えるカリキュラムが整っているため、医療分野が未経験でも安心です。

必要なのは「学びたい」という意欲。実際に社会人や異業種からの転職組も多く在籍しています。

専門学校卒業後、視能訓練士の主な就職先はどこ?

視能訓練士の主な就職先は、眼科クリニックや総合病院の眼科、大学病院などです。子どもの視力検査や斜視・弱視の訓練、高齢者の視機能評価など、幅広い年齢層を対象に働きます。

眼科医の指示のもと、医療チームの一員として専門的な検査や支援を行うため、医療現場でのニーズは非常に高い職種です。

視能訓練士専門学校の実習ではどんなことを学ぶ?

実習では、視力検査や眼球運動検査、視野検査など、視能訓練士として必要な技術を実際の医療現場で学びます。患者さんとの接し方や記録の取り方、医師との連携方法も身につけます。

臨地実習は2〜3年次に行われることが多く、病院やクリニックでの貴重な経験を通じて、即戦力となるスキルを磨いていきます。

年齢が高くても専門学校に通えば視能訓練士になれる?

年齢制限はなく、実際に30代後半や40代から視能訓練士を目指す方もいます。重要なのは意欲と継続的な学習姿勢です。

医療業界では年齢よりも専門知識と対人スキルが重視されるため、社会人経験が強みとなる場面も多くあります。自分のペースで学べる学校を選ぶことで安心して取り組めます。

視能訓練士専門学校卒業後のキャリアアップには、どのような道がある?

視能訓練士として経験を積んだ後は、リーダー職や教育指導者、大学病院での専門的な検査担当などへのキャリアアップが可能です。また、学会や研究活動に参加してスキルを磨く人もいます。

医療技術は日々進歩しており、継続的な学びが求められる分、やりがいや成長のチャンスも多い職種です。

まとめ

視能訓練士の専門学校では、視力検査や視能矯正、ロービジョンケアなどの専門的な技術や知識を身につけられます。

しかし、学校ごとに実習環境やサポート体制、学費などが異なるため、家庭の経済的状況やキャリアビジョンに合わせて進学先を選ぶことが大切です。

視能訓練士として医療機関で活躍したいと考えている方は、この記事の内容を参考に、自分に合った専門学校を見つけてみてください。

大阪/名古屋医専の視能訓練学科で学びませんか?

大阪/名古屋医専の視能訓練学科は、視機能回復のエキスパートを目指せる専門学校です。

国家資格合格保証制度や完全就職保証制度、充実した設備がそろった実習環境など、学びとキャリアをしっかりサポートする体制が整っています。

大阪・名古屋の学校ごとの詳細については、下記よりご覧ください。

視能訓練学科

大学医学部と同じプログラムのOSCE(客観的臨床能力試験)を実施。多種多様な検査道具を網羅し、検査の本質を学べる学内実習環境で学べます。

大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。