この記事でわかること3点まとめ

- 精神保健福祉士を目指せる専門学校では、国家資格取得を見据えたカリキュラムが用意されている

- 専門学校に通うことで、現場経験を積みながら即戦力となるスキルを身につけられる

- 学校選びで失敗しないために学費、学校の設備や環境、国家試験の合格率などを確認すべき

精神保健福祉士は、精神科医療や福祉の現場で活躍するソーシャルワーカーです。精神疾患を抱える方々を支援する専門職として、近年ますます注目されています。

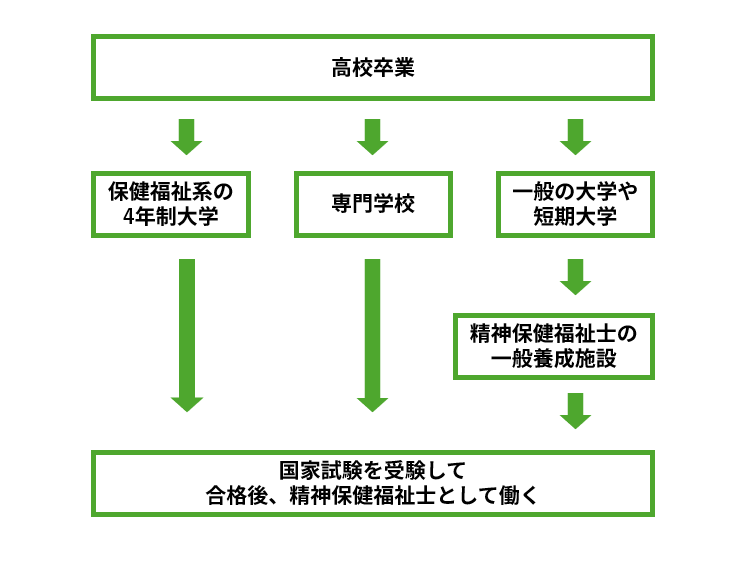

精神保健福祉士になるには、大学や専門学校への進学などさまざまなルートがあり、自分に合った進路を選ぶことが大切です。

本記事では、精神保健福祉士になるための要件をはじめ、専門学校の種類や特徴、学校選びのポイントについて詳しく解説します。進路選びに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でおすすめする精神保健福祉士の専門学校は、下記リンクからご覧いただけます。

>>>東京の精神保健福祉士専門学校をご覧になりたい方はこちら

>>>大阪の精神保健福祉士専門学校をご覧になりたい方はこちら

>>>名古屋の精神保健福祉士専門学校をご覧になりたい方はこちら

精神保健福祉士になるには

精神保健福祉士は、精神保健福祉法に基づく国家資格を持つ専門職です。精神疾患を抱える方の日常生活や社会生活における相談に応じ、助言や指導など必要な援助をおこないます。

精神保健福祉士になるには、精神保健福祉士国家試験に合格しなければなりません。国家試験までの流れとしては、一般的に下記のようなルートになっています。

国家試験の受験資格に必要な指定科目や基礎科目は、文部科学省令および厚生労働省令で定められています。

そのため、精神保健福祉士国家試験を受験するためには、定められた要件を満たす必要があります。ここでは、精神保健福祉士を目指すためのルートや、要件について詳しく解説します。

参照:精神保健福祉士国家試験|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

精神保健福祉士になるには?目指せる学校の種類や将来性を解説!

4年生大学・専門学校で指定科目を履修

保健福祉系の4年制大学または専門学校で指定科目を履修し卒業した場合、精神保健福祉士国家試験の受験資格を得られます。

この方法は高校卒業後に受験資格を得る最短ルートであり、指定の養成施設への通学実績や実務経験がなくても国家試験の受験が可能です。

精神保健福祉士の一般養成施設を卒業

一般の4年制大学や短大を卒業してから精神保健福祉士を目指す場合は、精神保健福祉士の一般養成施設を卒業すると、受験資格の要件を満たせます。

例えば、一般の4年制大学を卒業した方は、一般養成施設で1年以上のカリキュラムを履修し卒業すると国家試験の受験が可能です。

また、2年制・3年制の専門学校や短大を卒業した場合は、指定施設での実務経験(2年制なら2年以上、3年制なら1年以上)を経たうえで、一般養成施設で1年以上学ぶ必要があります。

一般養成施設とは

精神保健福祉士の一般養成施設とは、精神保健福祉士に必要な専門知識や技術を学ぶための教育機関で、主に専門学校が該当します。一般養成施設で1年以上学び、所定の課程を修了すると国家試験の受験資格が得られます。

一般養成施設の主な対象者は、福祉系以外の一般大学や短大を卒業した方や、相談援助と認められた実務経験が4年以上ある方です。

一般養成施設では、精神医学や精神保健学、精神科リハビリテーション学などの指定科目と、社会福祉原論や精神保健福祉援助技術総論、医学一般などの基礎科目を履修します。

学習時間や期間は学校によって異なり、1,200時間程度を約1年~1年10ヵ月かけて学ぶのが一般的です。

参照:精神保健福祉士について|精神保健福祉士の養成に係る関係通知について|厚生労働省

短期養成施設との違い

短期養成施設では、精神保健福祉士になるために必要な専門知識を短期間で集中的に学びます。一般養成施設と同様、主に専門学校が該当します。

主な対象者は、福祉系大学や短大等で基礎科目を履修した方や、すでに社会福祉士の資格を持つ方が対象です。このように、福祉系の基礎知識をすでに持つ方が対象という点が、一般養成施設との違いです。

短期養成施設では、精神保健学や精神科リハビリテーション学、精神保健福祉援助技術各論などの指定科目を学びます。

学習時間や期間は、その学校によって異なりますが、750時間程度を約6ヵ月かけて学びます。

高校卒業の場合は相談援助の実務経験

最終学歴が高校卒業の場合は、厚生労働省が指定する施設で4年以上の相談援助の実務経験を積んだうえで、さらに一般養成施設で1年以上学ぶ必要があります。

相談援助とは、精神障害者の悩みや相談に応じ、解決のためのサポートをおこなう業務です。

精神保健福祉士国家試験の受験資格を得るためには、以下の業務に年間を通じて業務時間の約5割以上従事することが要件となっています。

- 精神障害者の相談

- 精神障害者に対する助言、指導

- 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練

- 精神障害者に対するその他の援助(手続きの代行、家族、学校、会社などに理解を求める)

- 関係者との連絡、調整等(※)

これらの相談援助は専門的な知識や対応力が求められるため、この方法で受験資格を得るのは一般的に難易度が高いとされています。

(※)参照:精神保健福祉士国家試験|相談援助の業務|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

国家資格である「精神保健福祉士」が必要

精神保健福祉士として働くには、受験資格を取得したあとに国家資格の取得が必要です。精神保健福祉士の国家試験は、公益財団法人社会福祉振興・試験センターが年1回実施しています。

例年の主なスケジュールは以下のとおりです。

- 試験日:2月上旬(土・日の2日間)

- 受験申し込み受付期間:9月上旬~10月上旬

- 試験地:北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県

令和7年2月に実施された試験では、受験者数6,642人のうち合格者は4,694人で、合格率は70.7%でした。対策を重ねて専門知識を習得していれば、十分に合格を目指せる水準といえるでしょう。

参照:精神保健福祉士国家試験|試験概要|公益財団法人 社会福祉振興・試験センター

参照:第27回精神保健福祉士国家試験合格結果を公表します|厚生労働省

精神保健福祉士の専門学校とは

精神保健福祉士になるには、実践的なスキルを集中して学べる専門学校への進学がおすすめです。専門学校には通学制と通信制があり、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが可能です。

ここでは、精神保健福祉士の専門学校で学べる内容や、学校の種類、特徴について詳しく解説します。

精神保健福祉士の専門学校で学べること

精神保健福祉士の専門学校は、学生が精神保健福祉士になるために必要な知識や技術を体系的に学び、国家資格取得を目指す教育機関です。基礎知識の習得では、精神医学や心理学、社会福祉の原理などを学びます。

加えて、実践力を磨くためにソーシャルワーク演習や現場実習などを通じて、実際の支援業務を体験します。

さらに、国家試験に向けた対策授業を用意している学校も多く、国家試験合格に向けて実践的に学べる環境といえるでしょう。

精神保健福祉士の専門学校の種類

精神保健福祉士の専門学校の種類には、学校に行って学ぶ「通学制」と、自宅で学習する「通信制」の2種類があります。それぞれの特徴や、費用を具体的に解説します。

通学制の専門学校

通学制の専門学校は昼間部と夜間部2つのコースがあり、夜間部は通常18時半頃から授業が始まります。そのため、働きながら資格取得を目指すことも可能です。

通学制では、ロールプレイや現場実習など、実践重視のカリキュラムが充実している点が特徴です。また、現場経験が豊富な講師から直接指導が受けられるため、知識を吸収しやすい環境が整っています。

現場でのエピソードや体験を通じた学びができ、教科書だけでは得られない実践に即したスキルや判断力を身につけられます。

通学制の学費目安は以下のとおりです。

【通学制】

| 入学金 | 10万円~15万円程度 |

| 入学金を含む1年間の学費目安 | 90万円~150万円程度 |

入学金が10万円~15万円程度、授業料や設備費、実習費を合わせると1年間で80万円~140万円ほどかかります。学費は通信制よりも高くなる傾向ですが、同じ目標を持った仲間たちと切磋琢磨しながら学べる環境は、大きな魅力といえるでしょう。

通信制の専門学校

通信制の専門学校では、テキストやDVD、インターネットを活用した在宅学習が中心です。

自分のライフスタイルに合わせて学習を進められるため、育児や仕事で忙しい方でも資格取得を目指せます。

通信制の学費目安は、以下のとおりです。

【通信制】

| 入学金 | 3万円程度 |

| 入学金を含む1年間の学費目安 | 50万円程度 |

学費目安は入学金が約3万円、1年間で50万円前後です。通学は年に数回のスクーリングのみで、通学にかかる時間や費用を節約できます。

ただし、通学制と比較すると演習や実習が少なく、実践的な学びの部分で物足りなさを感じるかもしれません。

専門学校と大学、スクールの違いについては、下記記事で解説しています。

精神保健福祉士を目指すなら専門学校?大学?スクール?3つの進路の違いを比較

精神保健福祉士専門学校のメリット・デメリット

精神保健福祉士を目指すにあたり、専門学校へ進学することには多くのメリットがありますが、当然ながら人によってはデメリットと感じる面も存在します。ここでは、専門学校の特徴を「メリット」「デメリット」に分けて比較し、進路選択に役立つ情報をまとめました。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 学習内容 | 実践的なカリキュラムで現場に即したスキルが身につく | 理論的な学びがやや少なめの場合もある |

| 資格取得 | 国家試験に向けたサポート体制が整っている | 自主的な学習も求められる |

| 就職支援 | 専門職に特化した就職サポートが受けられる | 地域によっては就職先が限られることも |

| 学習期間 | 短期間で集中して学べる(2~3年) | 大学と比べると社会人基礎力の育成期間は短い |

| 費用面 | 大学よりも学費が比較的抑えられる | 奨学金や補助制度の確認が必要 |

下記にて、メリット・デメリットの主な項目を解説しています。

メリット

即戦力となる実践的な学びができる

精神保健福祉士専門学校では、現場で必要とされるケーススタディや実習を重視したカリキュラムが整っており、就職後すぐに活かせる知識と技術を身につけられます。

国家資格取得のためのサポートが充実

国家試験対策講座や模擬試験など、合格に向けた体制が整っているため、安心して学習に集中できます。

就職に強く、進路決定もスムーズ

専門職に特化した求人情報や、就職指導のサポートが手厚く、卒業後の進路が明確になりやすい点も魅力です。

デメリット

理論的な学びや幅広い教養がやや不足しがち

大学と比較すると、福祉学や心理学を理論的に深く学ぶ機会は限られていることもあります。

短期間での集中学習にプレッシャーを感じることも

2~3年という短い期間で資格取得と就職を目指すため、学習ペースに慣れるまでに苦労する場合もあります。

通学エリアによっては選択肢が少ない

専門学校は地域によって数が限られているため、自宅から通える範囲に理想の学校がない場合は、引っ越しが必要になるケースもあります。

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。

精神保健福祉士専門学校で学べること

精神保健福祉士専門学校では、国家資格取得に向けて必要な知識とスキルをバランスよく学ぶことができます。ここでは、学校で具体的にどのような内容が学べるのか、「基礎知識」「実践スキル」「国家試験対策」の3つの観点からご紹介します。

基礎知識

精神保健福祉士として必要となる法律・制度・心理学・医学などの基礎知識を体系的に学びます。精神保健福祉法や社会福祉法をはじめ、精神疾患の種類や症状、支援制度の仕組みなど、実務に直結する内容が中心です。

また、相談援助の基本姿勢や倫理についても、理論を通してしっかり理解を深めます。

実践スキル

面接技法、アセスメントの手法、支援計画の立て方など、実際の支援現場で求められる実践的なスキルを身につけます。ロールプレイやグループワーク、現場実習(インターン)を通じて、対人援助の力を養いながら、現場感覚も体得できます。

支援者としての柔軟な対応力やコミュニケーション力が身につくのも大きな特徴です。

国家試験対策

精神保健福祉士の資格取得に向けた国家試験対策も、専門学校の重要なカリキュラムのひとつです。過去問の演習や模擬試験、ポイントを押さえた講義などにより、着実に合格を目指せる環境が整っています。

また、学習進度に応じた個別サポートや補講体制が用意されている学校も多く、自信を持って試験本番に臨めます。

精神保健福祉士の専門学校の選び方

精神保健福祉士を目指すための専門学校は、資格取得への道を決める重要な一歩です。ここでは、精神保健福祉士の専門学校を選ぶ際のポイントを解説します。

カリキュラムや実習の内容

精神保健福祉士として現場で活躍するためには、基本的な知識に加えて実務経験が不可欠です。

実習が充実した専門学校であれば、在学中に現場での経験をたくさん積めるため、卒業したあとも現場でスムーズに適応できる可能性が高まります。

そのため、演習や実習がどれだけ組み込まれているか、カリキュラムの内容をしっかり確認することで、自分にとって最適な学びの環境かどうかを判断できます。

学費の違い

専門学校で精神保健福祉士を目指す場合、通学制と通信制によって学費も大きく異なります。通学制は通信制よりも学費が高くなりますが、その分、実践的なカリキュラムや現場実習が豊富に組み込まれています。

一方、通信制は学費が比較的安価で、自分のペースで学べるため働きながら国家資格を取得したい方におすすめです。また、学費の支払方法も学校によって異なり、分割払いや奨学金制度、さらに一部の学校では後払いや高等教育等の就学支援制度が利用できる場合もあります。

例えば、首都医校・大阪/名古屋医専は厚生労働省が指定する教育訓練給付の認定学科に該当するため、社会人経験があり一定の条件を満たしている方には給付金が支給されます。

このように、学校ごとに学費や利用できる支援制度に違いがあるため、入学前にしっかり確認し、自分に合った専門学校を選びましょう。

学校の設備や環境

学校の設備や環境も、専門学校を選ぶうえで重要なポイントです。立地が便利な場所にある専門学校では、通学の負担が軽減され学業に集中しやすくなります。

例えば、都心に近い学校であれば仕事と両立しやすくなるかもしれません。また、最新の設備や学習環境が整っている専門学校では、専門知識を効率的に学べるため、現場での対応力も身につきやすくなるでしょう。

国家試験の合格率

専門学校を選ぶ際は、国家試験の合格率を参考にすることも大切です。高い合格実績を維持している学校は、試験対策に力を入れているケースが多く、安心して学習に取り組めます。

合格率は直近の実績だけでなく、過去の実績も確認するのがおすすめです。平均して高い合格実績を持つ専門学校であれば、充実した学習支援体制を整え、学生一人ひとりに対するきめ細やかなサポートが期待できるでしょう。

就職率や卒業生の進路

国家資格取得後の就職率や卒業生の進路も、専門学校選びで欠かせないポイントです。就職率の高い専門学校では、学生一人ひとりに対する就職支援が充実しており、さらに業界との強いパイプを持っているのが特徴です。

業界のネットワークが幅広い専門学校では、さまざまな現場で実習をする機会も増えるため、自分に合った就職先を見極めやすくなります。また、卒業生の進学先を確認すると、学校の強みや得意とする分野を判断しやすいでしょう。

そのため、卒業後の進路も含めて専門学校を選ぶことが大切です。

在校生の声

実際に、専門学校で学んでいる在校生の声を聞くことも、学校選びのヒントになります。下記は、首都医校在校生の声をまとめた動画になるので、ぜひ参考にしてください。

精神保健福祉士専門学校に社会人から通う方法

精神保健福祉士は、心の病を抱える人々の社会復帰や生活支援を行う専門職です。近年では社会人からキャリアチェンジを目指す方も増えており、各専門学校ではそのようなニーズに応える制度やサポート体制が整えられています。

社会人におすすめの通学スタイル

多くの専門学校では、働きながら通いやすい「夜間課程」や「通信制課程」を設けています。昼間は仕事や家庭の都合がある方でも、週末や夜間に通うことで資格取得を目指せます。

また、通信制では自宅学習とスクーリング(面接授業)を組み合わせて学べるため、時間に制約のある社会人にとって有効な選択肢です。

学費や学習サポートも充実

社会人の方を対象にした奨学金制度や教育訓練給付金制度を活用すれば、経済的負担を軽減しながら通学することが可能です。

また、専門学校では国家試験対策やキャリアサポートも手厚く、初めて福祉分野に挑戦する方でも安心して学べる環境が整っています。

社会人から精神保健福祉士になることについて、詳しくは下記記事でも解説しています。

精神保健福祉士へ転職!社会人から目指す人に専門学校がおすすめな理由を解説

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。

精神保健福祉士専門学校を卒業後の主な進路

精神保健福祉士専門学校を卒業し、国家資格を取得すると、活躍できるフィールドは多岐にわたります。医療や福祉の現場にとどまらず、行政や教育、企業分野でもその専門性が求められています。ここでは代表的な進路と、それぞれの仕事内容や役割をご紹介します。

医療機関

精神科病院や総合病院の精神科などに勤務し、患者やその家族への相談支援を行います。医師や看護師、臨床心理士などの専門職と連携し、治療と社会復帰をサポートする役割を担います。

入退院の調整や福祉サービスとの橋渡しも重要な業務です。

福祉施設

障害者支援施設や地域生活支援センター、グループホームなどで、日常生活や就労、対人関係の支援を行います。利用者一人ひとりに寄り添いながら、安心して地域で生活できるようサポートすることが求められます。

生活支援員や相談員として活躍する方が多いです。

行政機関

市区町村の福祉課や保健所などに勤務し、住民の相談対応や支援計画の立案、福祉サービスの提供に関わります。公務員として働く場合は、精神保健福祉士の資格が評価され、福祉職採用枠での就職も可能です。

地域全体の支援体制を整える重要なポジションです。

教育機関

養護学校や特別支援学校、専門学校などで、生徒や学生への相談支援や生活指導を行います。発達障害や精神的な課題を抱える若者への支援において、精神保健福祉士の知識やスキルが活かされます。

また、教育現場でのチーム支援の一員として、保護者との連携も重視されます。

企業

企業内の産業保健スタッフやメンタルヘルス対策担当として、社員の心の健康をサポートする役割を担います。近年は職場でのメンタルケアが重視されており、精神保健福祉士のニーズも高まりつつあります。

福利厚生の一環としてメンタルサポートを強化する企業も増えています。

メンタルケアに関わる仕事に関しては、下記記事でも紹介しています。

自分に合った方法で、精神保健福祉士を目指そう

精神保健福祉士になるための方法は、ひとつではありません。通学制や通信制、一般養成施設、短期養成施設などさまざまなルートがあります。

自分の生活習慣に合った学びやすさやサポート体制、就職実績など学校ごとの特徴をしっかりと比較し、自分が理想とする精神保健福祉士を目指しましょう。

精神保健福祉士の専門学校に関するよくある質問

精神保健福祉士の専門学校に関するよくある質問と回答をまとめました。

精神保健福祉士の専門学校の入学試験は難しい?

精神保健福祉士の専門学校の入試試験は、学校によって難易度が異なります。人気がある学校や定員数が少ない学校では、応募者が集中しやすく競争率が高くなる傾向があります。

一般的な入試では、「面接」と「作文」を実施するケースが多いです。首都医校・大阪/名古屋医専ではこれに加え、マークシート式の適性や理解力、思考力を測る適性診断があります。

精神保健福祉士の専門学校のカリキュラムはどのような内容?

精神保健福祉士の専門学校では、専門知識と実践スキルをバランスよく学べるよう、カリキュラムが構成されています。基礎から応用まで体系的かつ実践的に学ぶことで、現場での即戦力が養われます。

主な科目としては、精神医学や心理学、障害者福祉などの基礎知識から、権利擁護を支える法制度や刑事司法と福祉に関する法的な知識も学びます。

精神保健福祉士の専門学校の実習はどのような内容?

精神保健福祉士になるためには、合計210時間程度(約28日間)の実習が必要です。実習施設は、医療機関や地域の福祉施設など、複数の実習先で実施されるのが一般的です。

現場実習では、相談援助や地域生活を支えるための支援活動に関わります。また、患者や施設の利用者と直接交流しながら個別支援を実際に経験することで、精神障害者の生活実態や課題を把握し、生活支援や社会復帰支援の具体的な方法を学びます。

文系出身でも精神保健福祉士になれる?

文系出身の方でも精神保健福祉士になれます。精神保健福祉士に必要なのは、心理や福祉への関心と対人支援に関する理解です。

専門的な知識は入学後に基礎から学べるため、医療や福祉の勉強が初めてという方でも安心して学べる環境が整っています。学習サポート体制が整った学校を選ぶとより安心です。

社会人からでも精神保健福祉士を目指せる?

社会人からでも十分に目指せます。特に短期養成課程は、福祉・医療・教育などの実務経験がある方を対象にしており、1〜1年半で国家試験の受験資格を得られるコースもあります。

夜間や通信制を採用している専門学校もあり、仕事と学業を両立しながら資格取得を目指すことが可能です。

精神保健福祉士を目指すなら首都医校・大阪/名古屋医専の精神保健福祉士学科で学びませんか?

社会人や一般大学・短大などの卒業後に精神保健福祉士を目指すなら、専門学校が一番の近道です。

首都医校・大阪/名古屋医専の精神保健福祉士学科で、実践的なスキルを持った精神保健福祉士を目指しましょう。

卒業生の声

実際に、現場で活躍している卒業生の声を見てみましょう。

精神保健福祉士のスキルと経験を武器に企業で活躍

文元 竜大さん/精神保健福祉学科/2018年卒

一度はあきらめた福祉の道。働きながら実現できた

干飯 雅昭さん/精神保健福祉学科/2005年卒

領域にこだわらない、利用者さん本位の福祉を目指す

恒元 哲志さん/精神保健福祉学科/2010年卒

正解がない仕事だからこそ、自分の持っているもので勝負する

吉見 敦子さん/精神保健福祉学科/2005年卒

首都医校・大阪/名古屋医専では、社会人経験を経て精神保健福祉士として活躍する方や、病院や高齢者施設など、医療・福祉現場で勤務している卒業生が多数います。

このように、キャリアチェンジを目指す社会人はもちろん、医療、福祉分野での専門性を高めたい学生にとっても、首都医校・大阪/名古屋医専は自分の目的に合った学びができる環境を整えています。

精神保健福祉士学科

精神障害者への助言や指導、日常生活への適応訓練などの助言を行い、社会復帰をサポートする精神保健福祉士を養成。様々な病気に適した福祉的援助技術を身につけます。

首都医校/大阪医専/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。

気になる方は下記のリンクをクリック!

>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る

また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。